「すごく繊細で疲れやすいはずなのに、なぜか衝動的に行動して後悔することがある…」

「周りの空気を読みすぎてクタクタになるのに、大事なところでうっかりミスをしてしまう…」

もしあなたが、自分の中にそんな矛盾した感覚を抱えて、「自分って一体何なんだろう?」と一人で首をかしげているならこの記事が役立つと思います。

かつての僕も、まさにそうでした。

静かな場所を好む内向的な自分と、新しいことにすぐ飛びつきたくなる好奇心旺盛な自分が、心の中でいつも綱引きをしているような感覚。

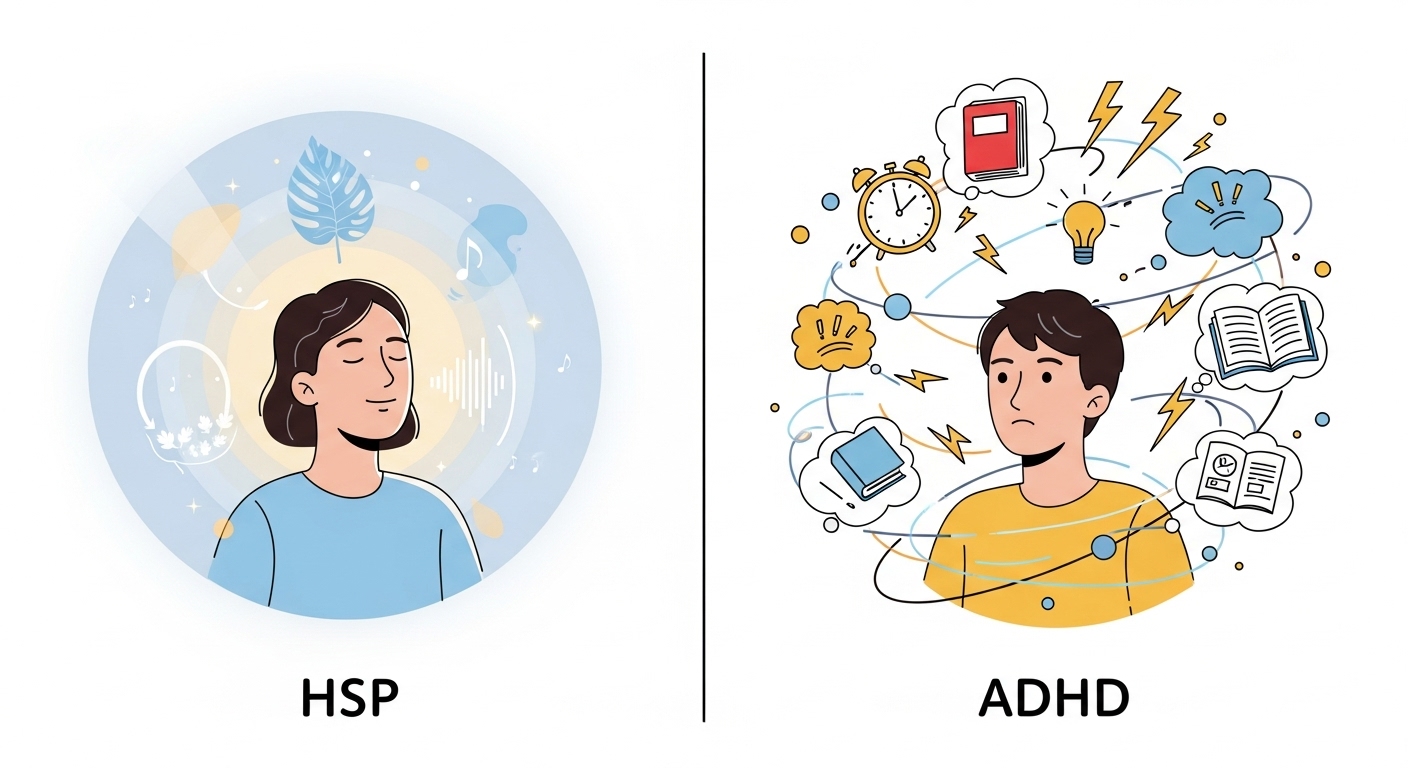

その正体を探るうちに出会ったのが、「HSP」と「ADHD」という2つのキーワードでした。

一見、水と油のように思えるこの2つの特性。

実は、混同されやすく、さらには一人の人の中に「併発」することもあるんです。

今日は、この複雑で、多くの人が見過ごしがちな「繊細」と「衝動」の謎について、できるだけ専門用語を使わずに、僕自身の経験も交えながら、じっくりと紐解いていきたいと思います。

この記事を読み終える頃には、長年抱えてきた「生きづらさ」の正体が少しだけクリアになり、自分自身を責めるのではなく、もっと優しく、そして賢く付き合っていくための具体的なヒントが見つかるはずです。

自分の中の矛盾に気づくと、「どっちが本当の自分なんだろう?」って、すごく混乱しますよね。でも大丈夫。その複雑さこそが、あなただけのユニークな個性なんです。僕も一緒に、その取り扱い説明書を探していきます

1. 「感度の高いセンサー」と「気まぐれなエンジン」?HSPとADHD、それぞれの素顔

まず、HSPとADHDがそれぞれどんな特性なのか、車のパーツに例えて見ていきましょう。ここを理解するだけで、頭の中がかなり整理されるはずです。

HSPは「超・高性能なセンサー」

HSP(Highly Sensitive Person)は、病気や障害ではなく、生まれ持った「気質」のこと。

例えるなら、周りのあらゆる情報をキャッチする「超・高性能なセンサー」を搭載しているようなイメージです。

このセンサーは、4つの特徴(頭文字をとって「DOES」と呼ばれています)を持っています。

- D (深く処理する): 人の言葉の裏にある感情や、場の空気の微妙な変化など、見えない情報を深く読み取ろうとします。「一を聞いて十を知る」なんて言われることも。

- O (過剰に刺激を受けやすい): センサーの感度が高すぎるため、人混みや大きな音、強い光などで情報量がパンクしやすく、すぐに疲れてしまいます。楽しいはずの旅行から帰ると、どっと疲労感に襲われるのはこのため。

- E (強い感情反応と共感力): 他の人の感情が、まるで自分のことのように流れ込んできます。誰かが怒られていると自分も傷ついたり、映画の登場人物に感情移入して号泣したり。

- S (些細な刺激への感受性): 他の人が気づかないような、部屋の照明のわずかな変化や、かすかな匂い、服のタグのチクチク感など、細かいディテールによく気づきます。

つまりHSPは、世界をより「深く、豊かに」感じ取れる才能がある一方で、その感度の高さゆえに疲れやすい、という特性を持っているんですね。

ADHDは「パワフルだけど、気まぐれなエンジン」

一方、ADHD(注意欠如・多動症)は、生まれつきの脳機能の偏りによる「神経発達症」の一つです。

こちらは、「パワフルだけど、ちょっと気まぐれなエンジン」を積んでいるようなもの。

主に3つの特徴があります。

- 不注意: エンジン(注意)のコントロールが苦手で、興味のないことには集中し続けるのが難しい。でも、一度興味を持つと、驚異的な集中力(ハイパーフォーカス)を発揮することも。注意力が「ない」のではなく、「調整が難しい」状態です。

- 多動性: じっとしているのが苦手で、いつもそわそわしていたり、貧乏ゆすりをしたり。頭の中が常に動いているような感覚。

- 衝動性: 「あ!」と思ったら、考えるより先に体が動いてしまう。質問が終わる前に答えてしまったり、後先考えずに大きな買い物をしたり。

ADHDの人は、そのパワフルなエンジンで、時に素晴らしい行動力や創造性を発揮します。ただ、そのエンジンが気まぐれなために、意図しない方向へ暴走してしまったり、ガス欠を起こしやすかったりするのです。

2. 似ているようで全く違う。「なぜ?」で見る決定的違い

「疲れやすい」とか「集中できない」とか、表面的な行動だけ見ると、HSPとADHDはとても似て見えます。

でも、その行動の裏にある「なぜ?」、つまり内的な動機は全く違うんです。

例えば、「友人たちとの飲み会から、一人だけ早く帰りたくなった」という場面を考えてみましょう。

【HSPのAさんの場合】

「周りの人の楽しそうな笑い声、店内のBGM、隣の席の会話、店員さんの動き、料理の匂い…。全部の情報が一度に頭に入ってきて、処理しきれない。みんなの表情から『疲れてないかな?』『楽しんでるかな?』って考えすぎちゃって、もう脳のメモリが限界…。すごく楽しいんだけど、これ以上いると完全にシャットダウンしちゃう。ごめん、先に帰るね…」

Aさんの原因は、情報の「深すぎる処理」による、神経の圧倒と疲弊です。

【ADHDのBさんの場合】

「目の前の友達の話、面白いんだけど、向こうの席で始まったサプライズが気になる。あ、スマホに新しい通知が来た。窓の外を救急車が通ったな…。うーん、一つの話に集中できない!なんだかソワソワしてきて、もうこの場にいるのが退屈になってきちゃった。よし、帰ってゲームしよう!」

Bさんの原因は、注意の「コントロール不全」によって、次々と刺激に注意が奪われてしまうことです。

行動は同じ「早く帰る」でも、心の中で起きていることは全くの別物。

HSPは「刺激から逃れたい」、ADHDは「新しい刺激が欲しい(あるいは、今の刺激に飽きた)」という動機が隠れていることが多いのです。

3. 「ブレーキ」と「アクセル」の同時踏み?併発ケースの複雑な世界

さて、ここからが本題です。

もし、HSPの「高性能なセンサー」と、ADHDの「気まぐれなエンジン」を両方搭載していたら、どうなるでしょう?

それは、まるで「繊細なブレーキ」と「パワフルなアクセル」を一台の車に同時に積んでいるような状態。

アクセルを踏んで前に進みたい(ADHDの衝動性)のに、同時にブレーキも強く踏み込んでいる(HSPの慎重さ)。

この内部での激しい葛藤が、併発者が抱える「生きづらさ」の大きな原因になります。

具体的には、こんなことが起こりがちです。

- 極度の疲労とバーンアウト

ADHDの好奇心で「面白そう!」とたくさんの予定やタスクを引き受けてしまう。でも、HSPの敏感さですぐに人や環境の刺激に圧倒され、エネルギー切れに。活動と虚脱の激しい波を繰り返し、常に「ガス欠」寸前の状態。 - 深刻な自己理解の混乱

「本当は一人で静かに過ごしたいのに、なぜか刺激的なイベントに申し込んでしまう」「じっくり考えて行動したいのに、つい衝動買いをして後悔する」…自分の中にいる真逆の人格に振り回され、「本当の自分がわからない」と混乱し、自己嫌悪に陥りやすくなります。 - 感情のジェットコースター

ADHDの感情の起伏の激しさと、HSPの感情への高い反応性が掛け合わさり、感情の揺れが極端に大きくなることも。些細なことでカッとなったり、深く落ち込んだり、自分でも感情のコントロールが非常に難しく感じられます。

でも、絶望する必要はありません。

このユニークな組み合わせは、困難さだけでなく、素晴らしい強みも生み出してくれるんです。

例えば、ADHDの行動力や発想力に、HSPの共感力や深く考える力が加わることで、「思慮深く、かつスピーディーに行動できる」「人の気持ちを汲み取れる、独創的なリーダー」といった、他にはない才能を発揮できる可能性を秘めています。

4. 自分だけの「トリセツ」を作ろう。タイプ別セルフケア戦略

自分の特性が分かってきたら、次はその「取扱説明書」を作っていくステップです。ここでは、タイプ別にセルフケアのヒントをご紹介します。

HSPタイプ:「刺激の防御」と「安心基地の確保」

センサーの感度が高いHSPタイプは、いかに外部からの刺激をコントロールし、神経を休ませるかが鍵になります。

- 物理的なバリアを張る: ノイズキャンセリングイヤホンやサングラスは、あなたの心を守る「盾」になります。

- 「ノー」と言う練習: 自分を消耗させるだけの誘いを断ることは、わがままではなく、自分を守るための大切なスキルです。

- 一人の聖域を作る: 誰にも邪魔されない、心からホッとできる時間と空間を、意識的にスケジュールに組み込みましょう。

ADHDタイプ:「外部の仕組み」で「脳のクセ」を補う

気まぐれなエンジンを搭載するADHDタイプは、自分の意志力に頼るのではなく、外的な仕組みで行動をサポートするのが有効です。

- 全てを「見える化」する: やるべきことは、頭の中ではなく、ToDoリストやカレンダー、付箋など、必ず「目に見える場所」に出しておきましょう。「見えないもの=存在しないもの」と考えるのがコツ。

- タスクを赤ちゃんサイズに分解する: 「企画書を作る」という大きなタスクは、「①参考資料を3つ探す」「②見出しを5つ考える」のように、5分でできるくらい小さなステップに分解すると、驚くほど着手しやすくなります。

- タイマーを相棒にする: 「25分集中して、5分休む」ポモドーロ・テクニックは、注意が散りやすい脳をうまく乗せるための最高のツールです。

両方タイプ:「エネルギー予算」を賢く管理する

ブレーキとアクセルを両方持つ併発タイプにとって最も重要なのは、自分の「エネルギー予算」を意識することです。

一日の活動エネルギーを、お財布の中のお金のように考えてみてください。

HSPの特性(人と会う、騒がしい場所に行く)は、この予算をじわじわと消耗させます。

ADHDの特性(集中力を要する作業、衝動を抑えること)は、予算をごっそりと一気に消耗させます。

併発者は、この両方の支出があるため、他の人よりずっと早く「予算オーバー(エネルギー切れ)」になりやすいのです。

だからこそ、賢い「家計管理」が必要になります。

- 支出を予測する: 「明日は大事なプレゼン(ADHDの消耗)があるから、今夜の飲み会(HSPの消耗)は一次会で帰ろう」というように、活動の組み合わせを戦略的に計画します。

- 収入を確保する: エネルギーを回復させる「入金」の時間を死守しましょう。感覚をシャットダウンして休む時間(HSP向け)と、好きなことに没頭して再充電する時間(ADHD向け)の両方が必要です。

この「エネルギー予算」という視点を持つだけで、無駄な消耗を減らし、自分を責めることなく、日々の活動をマネジメントできるようになりますよ。

まとめ:自分を「知る」ことが、最高のセルフケアの始まり

HSPは「感度の高いセンサー」、ADHDは「パワフルなエンジン」。

そして併発は、「ブレーキとアクセルを両方積んだ、ユニークな車」。

どの特性が良いとか悪いとかでは、決してありません。

大切なのは、「自分はHSPだ」「ADHDだ」とラベルを貼って安心することではなく、そのラベルをヒントにして、「じゃあ、自分はどうすれば心地よく生きられるだろう?」と、自分だけの取扱説明書を作っていくことです。

これまで感じてきた生きづらさは、あなたが悪いわけでは決してなかった。

ただ、自分の生まれ持った特性と、世の中のスタンダードとの間に、少しだけズレがあっただけなのかもしれません。

そのズレを理解し、埋めていく作業こそが、セルフケアの本質です。

今日、自分の心と脳の仕組みについて少しだけ詳しくなれたことが、あなたにとって、自分らしく豊かな毎日を送るための、大きな一歩になることを願っています。

【この記事のポイント(サクッと振り返り)】

- HSPは「深い処理」が核の気質。ADHDは「注意制御の困難さ」が核の神経発達症。

- 同じ行動でも、その裏にある内的な「なぜ?」が全く違う。

- 併発は「ブレーキとアクセル」の葛藤。カギは「エネルギー予算」の管理。

僕も、自分の複雑さと向き合いながら、試行錯誤して見つけたことは、これからもどんどんシェアしていきますね。一緒に一歩ずつ、自分だけの快適な生き方を見つけていきましょう!それではまた👋

【参考文献リスト】

- Aron, E. N. (1996). The Highly Sensitive Person: How to Thrive When the World Overwhelms You. Citadel Press.

- American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.).

- Amen, D. G. (2022). Your Brain Is Always Listening: Tame the Hidden Dragons That Control Your Happiness, Habits, and Hang-Ups. Tyndale Momentum.

※免責事項:本記事は情報提供を目的としており、医学的・専門的なアドバイスに代わるものではありません。記載情報には細心の注意を払っておりますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。実践にあたっては、ご自身の判断と責任において行ってください。併発の可能性などで専門的な診断やサポートが必要だと感じた場合は、大人の発達障害を専門とする医療機関やカウンセラーにご相談ください。

コメント