あ、〇〇さん、また海外旅行か…いいなぁ

同期の△△くん、昇進したんだ。すごいな…それに比べて自分は…

スマートフォンの画面を眺めていて、ふと流れてきた友達や知り合いの「キラキラした投稿」。

素直に「おめでとう!」って思いたいのに、心のどこかでチクッとした痛みや、

モヤモヤ、ザワザワ…そんな経験、ありませんか?

特に、周りの空気や人の感情に敏感なHSPや、じっくり物事を考える内向的な方にとっては、SNSにあふれる他人の成功や充実した姿が、時に重くのしかかることがあるかもしれません。

「なんで自分は、素直に喜べないんだろう…」

「人と比べて落ち込んでばかりで、自己肯定感がどんどん下がっていく…」

「SNS、見なきゃいいって分かってるけど、つい見ちゃう…」

そんな風に、言葉にならない息苦しさや焦りを感じているのは、決してあなただけではありません。

友達のキラキラ投稿見て、なんかモヤッとしちゃう時あるんだよね。自分だけ心が狭いのかなって、ちょっと落ち込んだり…。

この記事では、なぜ私たちが(特にHSPや内向的な人が)SNSで他人の成功を見ると心がザワついてしまうのか、その心の仕組みを、脳科学や心理学の知見を借りながら、そっと解き明かしていきます。

そして、その「比較地獄」から抜け出して、周りに振り回されずに、あなた自身の「ものさし」で自分の価値を見つめ直し、心がホッと軽くなるための、具体的で、今日からできる意外なヒントを一緒にお届けできればと思っています。

難しい話はしません。

あなたの日常にそっと寄り添うような、温かい気持ちになれる時間をお約束します。

少しだけ、肩の力を抜いて、読み進めてみてくださいね。

✅ この記事は、こんな人におすすめ

・周りの評価に振り回されることから抜け出して、もっと穏やかになりたい

・SNSで友達や知り合いの「キラキラ投稿」を見て、心がザワザワしたり、落ち込んだりしてしまう方

・つい他人と自分を比べてしまい、「自分なんて…」と自己肯定感が下がりがちな方

⏱️ この記事のポイント(読むとこうなれるかも!)

・SNSで人と比べてしまう「心のクセ」とその仕組みが、スッと理解できます。

・「比較地獄」から抜け出し、心が軽くなるための意外で実践的な3つのヒントが見つかる

・ 他人の評価ではなく、自身の「大切なもの」を見つめ直すきっかけが得られる

・ SNSとの健やかな距離感を見つけ、少し心が穏やかになっているかも

【この記事のお供に:おすすめ本】

📚 『事実はなぜ人の意見を変えられないのか――説得力と影響力の科学』 (ターリ・シャーロット 著)

👆SNSのキラキラ投稿を、つい「それが全て」みたいに感じてしまうこと、ありますよね。

この本は、人の脳が情報をどう受け取り、なぜ信じたいものを信じてしまうのかを、分かりやすく解き明かしてくれます。「そっか、脳ってそういう風にできてるんだ!」と知るだけで、SNSとの距離感が少し変わるかもしれません。

難しい脳科学の話が、身近なたとえ話でスッと頭に入ってくるのが嬉しいポイントです。

「文字を読むのがちょっと疲れるな…」と感じる時や、静かに耳からの情報に浸りたい時ってありますよね。

Amazonの「Audible」なら、そんなあなたにぴったりかも。 プロのナレーターが読み上げてくれるので、家事をしながら、散歩しながら、目を休めながらでも、本の内容がすっと心に入ってきます。

あなたの「聴く時間」が、学びや癒やしの時間に変わるかもしれません。無料体験もあるので、気軽に「聴く読書」、試してみてはいかがでしょう?

1. なぜ心がザワつくの? SNSの「キラキラ」が刺激する脳の仕組み

そもそも、なぜ私たちは他人と自分を比べてしまうのでしょうか?

実はこれ、人間が社会的な生き物として進化してきた過程で身につけた、ある意味「自然な」心の働きなんです。

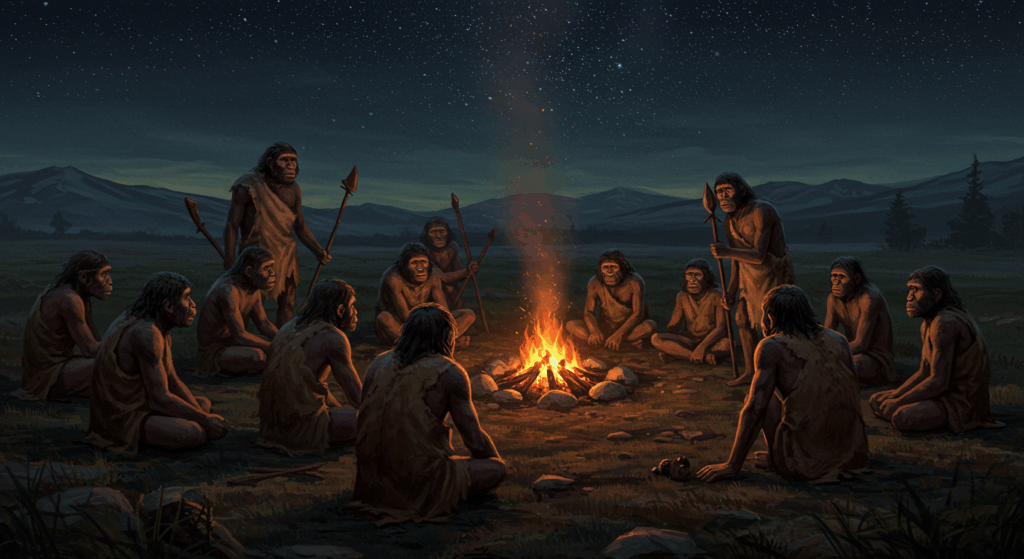

昔々、私たちの祖先が集団で暮らしていた頃を想像してみてください。

周りの人が何を持っているか、何ができるかを知ることは、自分が生き残るために、あるいはより良く生きていくために、とても重要な情報でした。

誰が狩りが上手いか、誰が良い木の実の場所を知っているか…そういった情報を元に、自分の行動を決めたり、協力したり、時には競争したりしてきたわけです。

心理学ではこれを「社会的比較」と呼んでいます。自分を理解したり、評価したりするために、無意識に他人と自分を比べてしまう心のクセ、みたいなものですね。

特に、自分より「上」に見える人と比べることを「上方比較」と言います。

SNSで目にする「キラキラした投稿」は、まさにこの「上方比較」を強烈に刺激します。

成功した姿、楽しそうな瞬間、手に入れた素敵なモノ…。そういった情報が、私たちの脳の、特に「自分は周りと比べてどうなんだろう?」と常に気にしている部分をピンポイントで刺激するんです。

脳の中では、まるで「警報」が鳴るような状態になっているのかもしれません。

「おっと、〇〇さんはあんなにすごいぞ!それに比べて自分は…このままで大丈夫か?」

と、扁桃体(へんとうたい)と呼ばれる、不安や恐怖を感じる部分が活発になったり、報酬系(ほうしゅうけい)と呼ばれる、喜びや意欲に関わる部分が「もっと頑張らないと!」と焦りを感じさせたりする、という説もあります。(これはまだ研究途中の部分もありますが、イメージとしてはそんな感じです)

特にHSPの方は、人の感情や場の空気を敏感に察知する能力が高いですよね。

それは素晴らしい才能なのですが、一方で、SNS上の他者の感情(に見えるもの)や、その場の「キラキラした雰囲気」も人一倍強く受け取ってしまいやすいのかもしれません。

だから、他の人よりも心がザワザワしたり、ドッと疲れてしまったりしやすい、とも言われています。

🔑 ポイント:他人と比べてしまうのは、人間の自然な心のクセ。特にSNSは「上方比較」を刺激しやすい。

なるほどー。つい比べちゃうのって、人間が生き残るための本能みたいなものだったのか…。脳の警報が鳴ってるって考えると、ザワザワするのも無理ないのかも。HSPだと、その警報音が人より大きく聞こえちゃう感じなのかなぁ…。

2. キラキラの裏側:SNSが見せる「編集された現実」というワナ

でも、ここで一つ、とても大切なことを思い出してください。

私たちがSNSで見ているものは、その人の人生の「すべて」ではありませんよね。

考えてみてください。あなたがSNSに何かを投稿する時って、どんな時ですか?

おそらく、嬉しかったこと、楽しかったこと、ちょっと誰かに見てほしいな、と思うような「良い瞬間」を切り取って投稿することが多いのではないでしょうか?

落ち込んでいる時や、失敗してしまった時、部屋が散らかっている様子なんかは、あまり積極的に投稿しないかもしれません。(もちろん、そういう発信をされている方もいますが、一般的には)

つまり、SNSのタイムラインに流れてくるのは、多くの人にとって「編集された現実」であり、「最高の瞬間を集めたハイライト映像」のようなものなんです。

まるで、映画の予告編だけをずっと見ているような状態、と言えるかもしれません。

予告編は、面白そうなシーンばかりをつなぎ合わせていますが、映画本編には、もっと地味なシーンや、退屈な時間、葛藤する場面もたくさんありますよね。

それと同じで、SNSでキラキラして見えるあの人も、実際には私たちと同じように、悩んだり、疲れたり、うまくいかない日を過ごしたりしているはずなんです。でも、SNS上では、その「舞台裏」の部分は、ほとんど見えてきません。

さらに、SNSのアルゴリズム(情報を表示する仕組み)も、私たちの比較する心をくすぐるようにできていることがあります。

「いいね!」がたくさんついた投稿や、話題になっている投稿が優先的に表示されることで、私たちは無意識のうちに「これが普通なんだ」「みんなこうなんだ」と感じやすくなってしまう。

特に、日本は「みんなと一緒」を大切にする文化(集団主義)が比較的強いと言われています。

だから、「周りから取り残されたくない」「自分だけ違うのは不安だ」という気持ちが、SNSの「キラキラ」によって、より強く刺激されてしまうのかもしれません。

成城大学の研究などでも、こうした文化的背景と比較行動の関係が指摘されています。

🔑 ポイント:SNSで見ているのは、編集された「ハイライト映像」。その裏には、見えていない日常があることを忘れずに。

確かに、自分の投稿だって、良いとこ取りしてるもんなぁ…。みんな、舞台裏では色々あるんだよね、きっと。分かってても、あのキラキラを見ると、つい自分の日常と比べちゃうんだけど…。

3. 「比較地獄」からそっと抜け出す、意外な心の持ち方3つ

「比べちゃうのは仕方ないって分かったけど、じゃあ、どうしたらこのモヤモヤから抜け出せるの?」

そう思いますよね。

SNSを完全に断ち切る、というのも一つの方法ですが、なかなか難しい場合もあるでしょう。

ここでは、SNSとの付き合い方を変えるというよりは、SNSの情報に触れた時の「自分の心の持ち方」を変えるための、ちょっと意外かもしれないヒントを3つ、ご紹介します。

① 「自分フィルター」をかけてみる練習

SNSの情報って、まるで洪水のように、どんどん流れ込んできますよね。それを全部、真正面から受け止めていたら、心が疲れてしまうのは当然です。

そこで試してみたいのが、情報に触れる時に、意識的に「自分フィルター」をかけてみること。

例えば、誰かのキラキラ投稿を見た時に、

「へぇ、この人は今、こういうことで輝いているんだな」

と、一旦、事実として受け止めるだけにする練習です。

そして、その後に、

「で、私にとって、これはどういう意味があるかな?」

「今の私の気持ちは、どうかな?」

と、意識を「自分」に戻してみるんです。

「羨ましいな」と感じたら、「そっか、私は今、羨ましいと感じているんだな」と、自分の感情を客観的に観察する感じ。良いとか悪いとかジャッジせずに、ただ「そう感じているんだな」と気づくだけで、感情に飲み込まれにくくなります。

これは、マインドフルネス(今、ここにある現実に意識を向ける練習)の考え方に近いかもしれません。SNSの情報はあくまで「外側の出来事」であって、「自分の価値そのもの」ではない、という境界線を意識する練習です。

② 「見えない部分」を想像してみるゲーム

キラキラ投稿の「ハイライト映像」だけを見ていると、ついそれが全てだと思ってしまいがち。

そこで、あえて「このキラキラの裏側には、どんな日常があるんだろう?」と想像してみる、ちょっとしたゲーム感覚で試してみるのはどうでしょう?

例えば、

「素敵なカフェの写真だけど、ここまで来るのに道に迷ったかもしれないな」

「楽しそうな旅行の写真だけど、きっと疲れてる時もあっただろうな」

「仕事で成功したって投稿だけど、見えないところで沢山苦労したんだろうな」

別に、相手のネガティブな部分を探そう、という意地悪な話ではありません。

ただ、「見えているものが全てではない」という当たり前の事実を、具体的にイメージすることで、キラキラ投稿をより「人間らしい、等身大の出来事」として捉え直すことができるかもしれません。

これは、デジタルリテラシー(情報を正しく読み解く力)を、自分なりに楽しく実践する方法とも言えますね。

完璧に見える投稿の裏側にある「普通の部分」を想像することで、自分とのギャップを少し埋められるかもしれません。

③ 「ありがとう」の種を見つけてみる

人と比べて落ち込んでしまう時って、意識が「自分に足りないもの」に向きがちです。

そんな時、ちょっと視点を変えて、今、自分の周りにある「ありがたいこと」「恵まれていること」に意識を向けてみるのはどうでしょうか。

これは、「下方比較」(自分より恵まれていない状況を考えること)とは少し違います。誰かと比べるのではなく、純粋に「今、ここにあるもの」への感謝の気持ちを味わってみる、という感じです。

例えば、

「今日も屋根のある家で眠れるなあ、ありがたいな」

「美味しいご飯が食べられたな、幸せだな」

「話を聞いてくれる友達がいるな、嬉しいな」

どんな小さなことでも構いません。

SNSを見て心がザワついた時こそ、意識的に「ありがとうの種」を探してみる。

そうすると、「足りない」という感覚から、「満たされている」という感覚へ、心の焦点を少しずらすことができるかもしれません。

これは、ポジティブ心理学で言われる「感謝の習慣」にも通じます。感謝の気持ちは、幸福感を高め、ストレスを和らげる効果があることが、多くの研究で示されています。

🔑 ポイント:「自分フィルター」で客観視、「見えない部分」を想像、「ありがとう」の種探しで、心の焦点を変えてみる。

つい感情的に反応しちゃうけど、一歩引いてみる練習、大事かも。「ありがとう探し」も、落ち込んだ時ほど効きそうだなぁ。よし、今日からちょっと意識してみようかな!

4. 他人の「いいね!」より、自分の「これが好き!」を見つけよう

SNSの比較地獄から抜け出すために、一番大切なこと。

それは、「他人のものさし」で自分を測るのをやめて、「自分のものさし」で自分の価値を見つけることです。

でも、「自分のものさし」って、どうやって見つければいいんでしょう?

答えは、意外とシンプルかもしれません。

それは、あなたの心が「本当に」喜ぶこと、夢中になれること、大切にしたいと感じることに、もっともっと正直になることです。

心理学には「自己決定理論」という考え方があります。

難しそうに聞こえますが、要は、人が本当に幸せを感じるのは、「やらされている」のではなく「自分で決めてやっている」と感じられる時だ、ということです。

特に、「自分が有能だと感じられること(有能感)」「自分の意思で選択していること(自律性)」「誰かと温かい繋がりを感じられること(関係性)」が満たされると、人は内側から満たされる、と言われています。

SNSの「いいね!」の数や、フォロワーの数は、外側からの評価ですよね。

もちろん、それが嬉しい時もありますが、そればかりを追いかけていると、いつまで経っても心が満たされないかもしれません。なぜなら、それは「自分のものさし」ではなく、「他人のものさし」だからです。

あなたの「自分のものさし」を見つけるヒントは、こんなところに隠れているかもしれません👇

- 時間を忘れて没頭できることは何ですか?

(絵を描く、音楽を聴く、本を読む、料理をする、散歩をする、植物を育てる…なんでもOK!)

- 誰かに頼まれなくても、ついやっちゃうことは?

(困っている人を助ける、整理整頓をする、何かを調べる、黙々と作業する…)

- これをしていると「自分らしいな」と感じる瞬間は?

(静かな場所で過ごす、気の合う友達と深く語り合う、一人でじっくり考える…)

- どんな時に、心が温かくなったり、満たされたりしますか?

(誰かの役に立てた時、美しい景色を見た時、美味しいものを食べた時、ホッと一息つけた時…)

こういった「自分の内側から湧き上がる感覚」に、もっと耳を澄ませてみてください。

そこに、あなたの本当の価値や、あなただけの「ものさし」のヒントが隠れています。

そして、もし可能なら、オンラインだけでなく、リアルな世界での繋がりも大切にしてみてください。家族や、気のおけない友人、あるいは地域のコミュニティや趣味のサークルなど、安心できる人との温かい交流は、SNSの比較では得られない、深い充足感を与えてくれます。

こうしたリアルな繋がりが心の健康に良い影響を与えることが示唆されています。

他人の成功を横目で見ながら焦る必要なんて、どこにもありません。

あなたのペースで、あなたの「好き」や「大切」を、一つひとつ見つけて、育てていけばいいんです。

🔑 ポイント:外側の評価(いいね!)より、内側の感覚(好き!楽しい!大切!)を信じる。リアルな繋がりも大切に。

自分の「好き」とか「楽しい」に集中するってことか。つい、周りがどう見てるか気にしちゃうけど、自分が本当に心地いいことって、案外、地味なことだったりするんだよね。いいね!の数じゃなくて、自分が「いいね!」って心から思える時間、もっと大事にしてみよう。

まとめ:あなたの価値は、SNSの画面の中にはない

SNSにあふれる、まぶしい誰かの成功や幸せそうな姿。

それを見て、心がザワついたり、落ち込んだりしてしまうのは、決してあなたが弱いからでも、心が狭いからでもありません。

それは、私たちの脳や心に備わった自然な働きと、SNSという特殊な環境が組み合わさって起こる、ある種の「現代病」のようなものなのかもしれません。

でも、大切なのは、そのザワつきに気づいて、「あ、また比べてるな」と客観的に捉え、そして意識を「外側」から「自分の内側」へと、そっと戻してあげることです。

SNSは、あくまで世界の一部を切り取った、編集された情報。

その画面の向こう側にある、見えない部分や、あなた自身の日常にある小さな幸せ、そして何より、あなたの中に既に在る「価値」に、もう一度目を向けてみませんか?

あなたの価値は、「いいね!」の数や、誰かと比べた優劣で決まるものでは、決してありません。

あなたがあなたらしく、心地よくいられること。

あなたが大切にしたいと思うことを、大切にできること。

そこに、誰にも揺るがすことのできない、あなただけの価値が、きっとあるはずです。

【この記事のポイント(サクッと振り返り)】

・比較から抜け出すには、「ありがとう探し」で心の焦点を変えたり、「自分のものさし」で内側の感覚を大切にしたりするのが効果的!

・SNSで心がザワつくのは、自然な「社会的比較」と脳の仕組みが関係しているかも。

・SNSの情報は「ハイライト映像」。見えない部分があることを忘れずに、「自分フィルター」で客観視しよう。

焦らず、あなたのペースで。

この記事が、SNSとの健やかな距離を見つけ、あなたらしい穏やかな毎日を取り戻すための、小さなきっかけになれたら、とても嬉しいです。

最後まで読んでくれて、ありがとうございます! 僕も、ついつい比べちゃうクセ、まだまだあるんですけど(笑)、今日話したみたいなことを意識しながら、少しずつでも自分のペースで歩いていけたらなって思ってます。皆さんの毎日が、少しでも楽になりますように。また、何か発見があったらシェアしますね!

▼ あわせて読みたい記事

【参考文献・引用元(一部抜粋・敬称略)】

- Festinger, L. (1954). A theory of social comparison processes. Human relations, 7(2), 117-140. (社会的比較理論の古典的研究)

- Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The” what” and” why” of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. Psychological inquiry, 11(4), 227-268. (自己決定理論)

- Vogel, E. A., Rose, J. P., Roberts, L. R., & Eckles, K. (2014). Social comparison, social media, and self-esteem. Psychology of Popular Media Culture, 3(4), 206. (SNS利用と自尊心の関係についての研究例)

- Tandoc Jr, E. C., Ferrucci, P., & Duffy, M. (2015). Facebook use, envy, and depression among college students: Is facebooking depressing?. Computers in Human Behavior, 43, 139-146. (Facebook利用、嫉妬、抑うつの関連研究例)

- Intervening on Social Comparisons on Social Media: Electronic Daily Diary Pilot Study (SNS上の社会的比較への介入に関する研究)

- Seijo University Study on Social Comparison (日本の大学生における社会的比較に関する研究)

- Japanese Study on Mental Health and SNS Addiction (日本の若者のメンタルヘルスとSNS依存に関する研究)

- Child Mind Institute – Social Media and Self-Doubt (SNSと自己不信に関する解説記事)

- Newport Academy – Social Comparison Theory and Social Media (社会的比較理論とSNSに関する解説記事)

※免責事項:本記事は、読者の皆様のウェルビーイング向上のための情報提供を目的としており、医学的・専門的なアドバイスに代わるものではありません。記載情報には細心の注意を払っておりますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。実践にあたっては、ご自身の判断と責任において行ってください。

コメント

旅仲間チャットに投稿 主力ガイド — すごく貴重。

現地ギャラリー 水場チェックも役立つ

— めちゃ実用的。