プロローグ:その「なんだかツラい」気持ちに、名前をつけられたら…

理由はないけれど、なんだかやる気が出ないな…まじつらい

SNSを見ていると、周りがキラキラして見えて落ち込んでしまう…

10代、20代は、楽しいこともたくさんありますが、勉強、進路、人間関係、SNS…様々なことで心が揺れ動く時期でもありますよね。

色々ありすぎて、脳みそパンクしそうだよね

そんな時、自分の心や周りの人の心を理解して、うまく付き合っていくための「トリセツ(取扱説明書)」があったら、とても心強いと思いませんか?

それが、

「メンタルヘルスリテラシー(MHL)」

なのです!

MHLは、心の健康や不調について正しく理解して、自分や周りの人をケアするための知識とスキルのこと。

特別なものではなく、例えばスマホの使い方を覚えるように、誰もが身につけられる「生きる力」なんですよ。

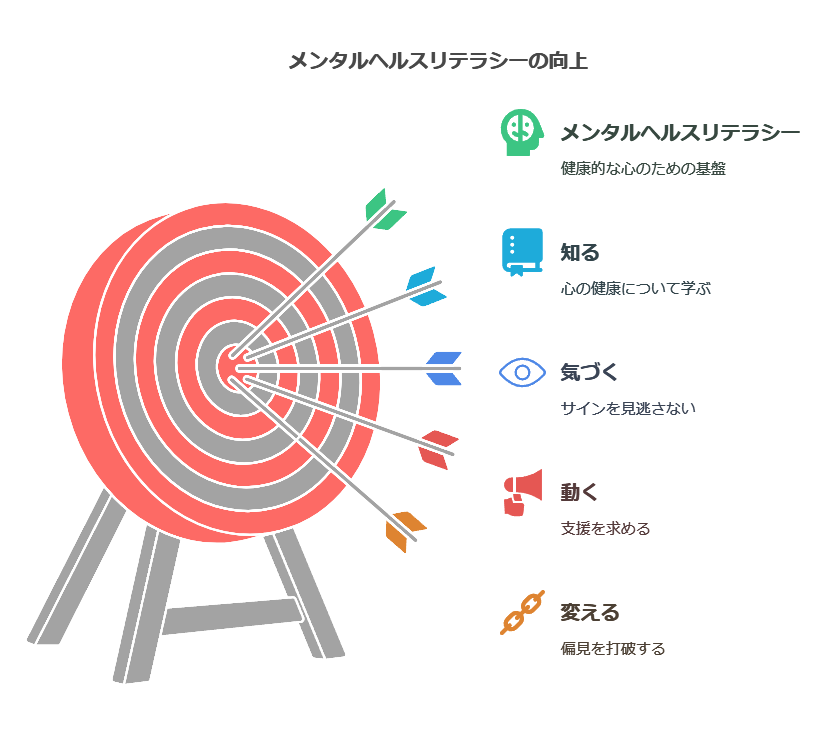

✅図で1分要約👇

このブログは、本や論文、webサイト、AIが提示した情報を鵜呑みにせず必ず元の情報源(論文、信頼できるサイトなど)を確認・参照し、これらを利用して引用など情報を主に書いています。

また、5~10種類以上くらい並行して調べ、分かりやすく書くことを心掛けています。

なぜ今、私たちにメンタルヘルスリテラシー(MHL)が必要なのでしょうか?

実は、日本の若者(特に10代、20代)の自殺率は、他の国々と比較しても深刻な状況が続いています(※厚生労働省データ参照)。

また、コロナ禍以降、生活の変化や将来への不安を感じている方も増えているかもしれません。

SNSでの比較による疲れや、情報過多も、心の負担になることがありますよね。

だからこそ、心の仕組みを知って、早めにセルフケアをしたり、必要な時に助けを求めたり、困っている友達に手を差し伸べたりするスキル=MHLが、これまで以上に重要になっているんですね。

メンタルを整えるって命を守るということにつながるし、超大事だね

心の筋トレ!MHLを高める【超具体的】5ステップ

「では、具体的にどうすればいいの?」と思いますよね。

大丈夫です、今日からできることを5つのステップでご紹介しますね!

Step 1:【知る】心の健康の地図を手に入れよう!

- 何を?: 心の健康とは?ストレスは悪者?うつ病や不安障害はどんな状態?まずは基本を知ることから始めましょう。誤った情報には注意が必要です。

具体的な方法としては、

信頼できるサイトをチェック: 厚生労働省「みんなのメンタルヘルス」、こころの情報サイトは情報が正確でおすすめです。

本を読む: 『10代から知っておきたいメンタルケア しんどい時の自分の守り方』のような分かりやすい入門書を探してみましょう。メンタル系の漫画とかおすすめ。

動画で学ぶ: NHK for Schoolや、精神科医が監修しているYouTubeチャンネルにも良いコンテンツがありますよ。

誤情報を見抜くコツ: 「〇〇だけで治る!」といった極端な情報、出典が不明な情報、個人の体験談だけを根拠にしている情報は注意しましょう。

情報の正確さには気をつけて、複数の信頼できる情報を確認するように心がけているよ!

Step 2:【気づく】自分と周りの心の天気予報をチェック

- 何を?: 「あれ、いつもと違うかも?」自分や友達の小さな変化に気づくアンテナを立てることが大切です。

- 記録してみる: 気分記録アプリ(例: Awarefy, Daylio)や手帳に、簡単な気分や体調、出来事をメモしてみましょう。「見える化」すると変化に気づきやすくなります。

※コメント欄にこういうアプリあったらいいなというアプリアイデアを載せてくれると嬉しいです。メンタル系のアプリ制作に役立ちます。

✅超簡単な心のチェックリスト

□よく眠れていますか?

□食欲はありますか?

□気分が落ち込むことが多いですか?

□イライラしやすいですか?

□好きなことが楽しめなくなっていますか?

□集中できませんか?

□体がだるいですか?

当てはまる数にかかわらず、「最近この状態が続いていてツラいな」「普段の生活に影響が出ているな」と感じたら、それは立ち止まって自分の心と体をケアしたり、誰かに相談したりすることを考えるサインと捉えていただけると良いかと思います。

【超入門】声かけフレーズ例

- 基本 – まずはシンプルに様子を尋ねる:

「〇〇(相手の名前)、最近どう? 元気してる?」

「最近、なんだか元気ないように見えるけど、大丈夫?」

「ちょっと気になったんだけど、何かあった?」

- 心配している気持ちを伝える:

「〇〇のこと、ちょっと心配なんだ。もし何か抱えてることがあったら、私でよかったら聞くよ。」

「最近あまり話せてないけど、大丈夫かなって気になってて。無理しないでね。」

「なんかあった?って聞かれるの、しんどいかもしれないけど… もし話せる時がきたら、いつでも聞く準備はできてるからね。」

- LINEやDMなど、テキストで送る場合:

元気ー? 最近忙しそうだけど、無理してない?

もし何か話したいこととかあったら、いつでもどうぞ~

- 少し具体的な様子に触れる場合 (決めつけないように注意!):

「昨日の〇〇の時、少し疲れてるように見えたんだけど、ちゃんと休めてる?」

「最近あまりご飯食べられてないみたいだけど、何かあった?」(※食欲の変化に気づいた場合など)

「今日の授業/バイト、あんまり集中できてないように見えたけど、大丈夫? 何か手伝えることある?」

- 声かけのポイント:

重要なのが「I (アイ)メッセージ」で伝える: 「(あなたが)元気なさそうだよ」ではなく、「(私は)あなたが元気なさそうに見えて心配だよ」のように、自分の気持ちとして伝えると、相手も受け止めやすくなります。

逃げ道を作る: 「もしよかったら」「話したくなったら」「無理にとは言わないけど」といった言葉を添えて、相手が「話さない」という選択肢も取れるように配慮しましょう。

タイミングを見る: 相手が忙しそうな時や、周りに人がたくさんいる時などは避けるなど、タイミングも大切です。

もし相手が話してくれたら、「うんうん」「そっか」「大変だったね」と、まずはじっくり話を聞く(傾聴する)姿勢が何より大切ですよ(詳しくはStep 3も参考にしてくださいね!)。

大体(自分)男性はこういうコミュニケーション逃げがちの人が多い傾向があるので、意識しよう…

Step 3:【動く】SOSの出し方&受け止め方をマスターしましょう!

- 何を?: 助けを求めるのは弱いことではありません!自分の弱さを認めて、伝えられる賢さの表れです。

そして、誰かのSOSを受け止めるスキルも身につけましょう。

SOSの出し方👇

- 誰に?: 信頼できる友達、家族、先生、スクールカウンセラー、保健室の先生など。話しやすい人からで大丈夫ですよ。

どこに?SOSを出すんですか?

学校: スクールカウンセラーは心の専門家です。秘密は守られます。

地域: お住まいの地域の精神保健福祉センター、子ども・若者サポートセンターなど。

電話/SNS相談: 厚労省「まもろうよ こころ」にたくさんの窓口が紹介されています。匿名で相談できるところも多いです。

専門機関: 精神科、心療内科。少し勇気がいるかもしれませんが、体調が悪い時に病院に行くのと同じです。

- 伝えるポイント: 「最近こんなことで困っています」「気分が落ち込んでいます」など、具体的に話せると伝わりやすいでしょう。「どうしたらいいかわからない」と正直に伝えるのも大丈夫です。

SOSの受け止め方👇

基本姿勢: まずは最後まで話を聴く(傾聴)こと。「大変だったね」「話してくれてありがとう」と共感を示しましょう。秘密を守ることを伝えると相手も安心します。

NG行動: 簡単に励ます(「元気出して!」)、自分の話ばかりする、説教する、原因を決めつける、無理にアドバイスする。これらは避けましょう。

どうする?: 「一緒に考えよう」「力になれることがあったら言ってね」と寄り添う姿勢が大切です。必要であれば、ステップ3で紹介した相談先を一緒に探すのも良いでしょう。

Step 4:【変える】”心の病気=弱い” の偏見を壊しましょう!

- 何を?: 心の不調は誰にでも起こりうること。脳の機能や環境が影響することも多く、「気の持ちよう」だけではないです。

偏見は、本人を苦しめ、SOSを出しにくくする壁になってがち。

具体的な方法として👇

オープンに話す: 信頼できる友達や家族と、心の健康について話してみましょう。「最近ストレス溜まってて…」のように気軽に。

言葉を選ぶ: 「メンヘラ」「精神病」といったレッテル貼りはやめましょう。

発信する: SNSで正しい情報をシェアしたり、学校の啓発活動に参加したりする

声を知る: 心の不調を経験した方の手記やインタビュー(書籍、ブログ、動画など)に触れてみてください。理解が深まりますよ。

メンタルが弱いから悪いってわけでもないからね

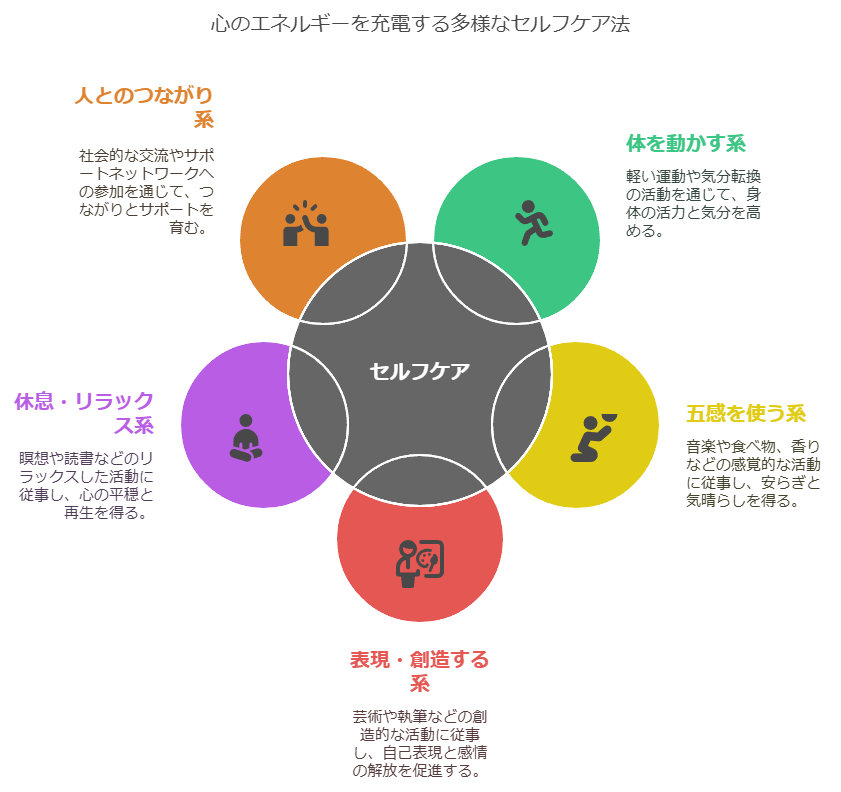

Step 5:【整える】自分だけの心の充電方法

- 何を?:生きていると、ストレスは避けられないもの。でも、ストレスと上手く付き合っていくことはできます!

自分に合ったセルフケア(自分を大切にするケア)の方法を見つけて、心のエネルギーをこまめにチャージしましょう。自分だけの「心の充電ステーション」をいくつか持っておくイメージです。

どんな方法があるの?: セルフケアに「これじゃなきゃダメ!」という正解はありません。自分が「心地よい」「スッキリする」「楽しい」「落ち着く」と感じられるものなら何でもOK!いくつかカテゴリー別に例を挙げてみますね。

① 体を動かす系(アクティブリラックス)🏃♀️

①軽い運動

・近所を5~10分散歩する(いつもと違う道を通ってみるのも◎)

・YouTubeなどを見ながらストレッチやヨガを5分だけやってみる

・ラジオ体操(意外と全身運動!)

・軽いジョギングやサイクリング

②気分転換

・好きな音楽をかけて、部屋で軽く体を動かす、踊ってみる

・カラオケで思いっきり歌う(一人カラオケも!)

・スポーツをする(友達と、サークルで、一人で壁打ちなど何でもOK)

③日常の中で

エレベーターではなく階段を使ってみる

② 五感を使う系(癒し・感覚)🎧

①聴覚

好きな音楽を聴く(元気が出る曲リスト、落ち着く曲リストなど作っておくと便利)

②味覚・嗅覚

・美味しいものをゆっくり味わって食べる、飲む(温かいハーブティー、ココア、好きなお菓子など

・好きな香りをかぐ(アロマ、好きな香りのハンドクリーム、入浴剤、柔軟剤など)

③触覚

・お風呂にゆっくり浸かる(好きな入浴剤を入れてみる)

・肌触りの良い毛布やクッションにくるまる

・ペットをなでる、抱きしめる

④視覚

・景色の良い場所に行く、自然を見る(公園の緑、空、海など)

・好きな映画やドラマ、アニメ、お笑いなどを見る

・好きな写真や絵を眺める

③ 表現・創造する系(アウトプット)🎨

①絵を描く、塗り絵をする(上手じゃなくてOK!)

②気持ちを書き出す(日記、ブログ、詩、思ったことをメモするなど。誰かに見せる必要なし!)

③写真を撮る(スマホで日常の「好き」「きれい」を切り取る)

④楽器を演奏する、鼻歌を歌う

⑤料理やお菓子作りを楽しむ

⑥簡単なハンドメイドやDIYをしてみる

④ 休息・リラックス系(静・マインドフルネス)😴

①睡眠: 質の良い睡眠を心がける(寝る前のスマホ時間を減らす、寝室を暗く静かにするなど)

②休息: 昼間に短い仮眠をとる(15~20分程度が目安)

③呼吸: ゆっくり息を吸って、ゆっくり吐く深呼吸を数回繰り返す

④マインドフルネス:瞑想アプリ(Calm, Headspace, Awarefyなど)を試してみる

「今ここ」に意識を向ける(例: 歩きながら足の裏の感覚に集中する、食事の味や香りに集中する)

⑤静かな時間: 何もせず、ただぼーっとする時間を作る

⑥読書: 好きなジャンルの本や漫画に没頭する

⑤ 人とのつながり系(ソーシャル) 🗣️

①信頼できる友達や家族と話す(直接会う、電話、ビデオ通話、LINEなど)

②自分の気持ちや悩みを聞いてもらう(Step 3も参考に!)

③誰かに「ありがとう」と感謝の気持ちを伝えてみる

④ペットと遊ぶ、触れ合う

⑤共通の趣味を持つコミュニティ(オンライン/オフライン)に参加してみる

⑥ 環境を整える系(空間・情報) 🧹

①空間

・部屋の一部だけでも片付ける、整理整頓する

・好きなものを飾ったり、心地よい照明にしたりして、リラックスできる空間を作る

②情報

・デジタルデトックス(寝る前1時間、食事中など、スマホやPCから離れる時間を作る)

・SNSの通知を一時的にオフにする

・意識的にネガティブなニュースや情報から距離を置く

自分に合う方法を見つけるヒントとして、

まずは「これならできそうかも」「ちょっと興味あるな」と思うものから気軽に試してみましょう!

試してみて、「なんとなく心地よかったな」「気分が少し変わったな」と感じるか、自分の感覚を大切に。

その時の気分や状況によって効果的な方法は変わるので、「疲れている時はこれ」「モヤモヤする時はこれ」のように、いくつかのレパートリーを持っておくと心強いですよ。

そして、これらのセルフケアは…

日々のストレスを軽減し、心のエネルギーを保つだけでなく、実は次に紹介する「レジリエンス(困難から立ち直る力)」を育むための大切な土台作りにもなっているんです。

【レジリエンスUPのヒント 】

考え方のクセを見直す練習: ついネガティブに考えてしまう時、「本当にそうかな?」「他の見方はできないかな?」と自分に問いかけてみる。

困ったことへの対処法を学ぶ: 問題が起きた時、①何が問題か整理して、②解決策をいくつか考えて、③どれが良さそうか選んで試してみる、というステップで考える練習。

「ありがとう」や「できた!」を見つける: 日記やメモに、今日あった良いこと、感謝したこと、自分が頑張ったこと、自分の良いところなどを書き出してみる。

自分に合う方法を見つけるヒント: 色々試して、「これをするとホッとするな」「スッキリするな」と感じるものをリストアップしてみましょう。

リラックスして取り組もう

メンタルヘルスリテラシーの5つのメリット

MHLを高めると、こんな素敵なことがありますよ!

①学びが深まる&集中力UP :ストレスにうまく対処できるようになると、心が安定して勉強に集中しやすくなります。MHL教育が学業成績向上につながる可能性も研究で示唆されています(※1)。

②人間関係がもっと心地よく :自分の気持ちを理解し、相手の気持ちを想像する力(共感力)が高まります。友達や家族とのすれ違いが減り、より良い関係を築きやすくなるでしょう。相談に乗るスキルも向上します!

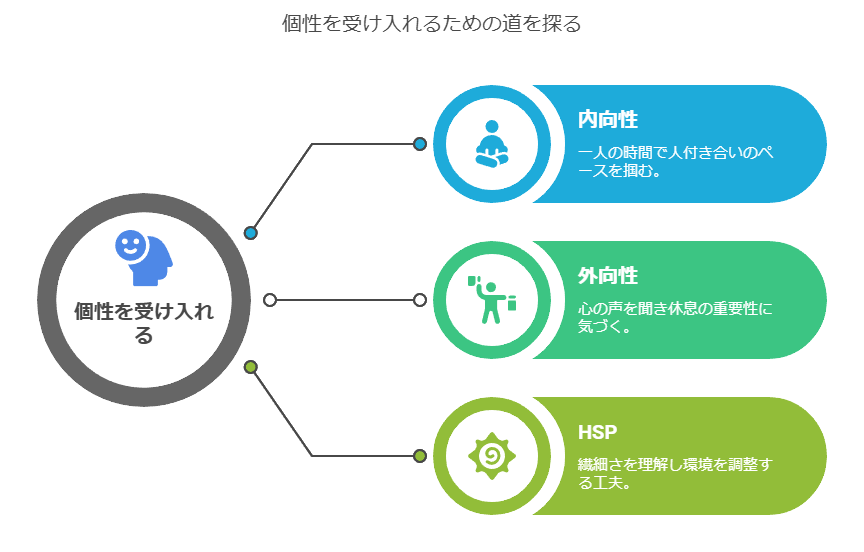

③どんな自分も「悪くない」と思えるように :内向性、外向性、HSPなどなど自分の特性を知ることが大事です。

④へこんでも、また立ち上がる力(レジリエンス)がつきます 💪:心の不調に早く気づき、SOSを出すスキルが身につきます。これが、うつ病などの深刻化を防いだり、自殺リスクを減らすことに繋がるのです(※2, ※3)。困難な状況でも、しなやかに乗り越えていく力がレジリエンスです。

ブリガムヤング大学などの研究レビュー(※R)でも、考え方を変える練習、人との繋がり、問題解決スキル、感謝の実践、マインドフルネス、身体活動などが、このレジリエンスを育むのに役立つとされています。MHLを学ぶことは、まさにこのレジリエンスを高めるトレーニングでもあるのです。

⑤未来の可能性を広げる「心の土台」ができます :心の健康は、皆さんが勉強や仕事、夢中なことにエネルギーを注ぐための大切な土台です。目標に向かって進んだり、新しいことに挑戦したりする意欲を支えてくれます。安定した心の状態は、将来社会で活躍するための重要な基盤になるでしょう。

(※「収入」に直接結びつくとは限りませんが、キャリアの選択肢を広げ、充実した人生を送るための力になります!)

【⚠️注意!「レジリエンス」って言葉の落とし穴】

「レジリエンス(立ち直る力)」はもちろん大切!でも、その言葉のイメージに縛られすぎると、かえって自分を苦しめてしまう「落とし穴」にはまっちゃうこともあるんです。「もしかして、これって罠かも?」って気づけるように、よくある4つのパターンを知っておきましょう!(※Sなどの研究でも注意されています)

よくある「レジリエンスの罠」4パターン

✅ぜんぶ「自分のせい」にしちゃう罠

罠思考: 「上手くいかない… 私の心が弱いからだ…」「もっと強くならなきゃ…」

→ ちょっと待って!: 本当にそうかな?すごく大変な状況や、理不尽な環境が原因ってことも多いよ!

✅「環境や社会の問題」から目をそらす罠

罠思考: 「このツラい状況も、個人の気合いと根性で乗り越えよう!」

→ ちょっと待って!: その環境自体(学校のルールがきつい、バイト先がブラックとか)に問題があるのかも?個人の頑張りだけに押し付けちゃダメ!

✅「いつも強くないとダメ!」プレッシャーの罠

罠思考: 「強い人はいつも前向き!」「弱音なんて絶対ダメ!」

→ ちょっと待って!: 辛い時は「辛い」って言っていいんだよ。助けを求めるのは「弱い」ことじゃない!

✅「私、強いから大丈夫!」と無理して燃え尽きる罠

罠思考: 「平気、平気!自分はもっと頑張れるはず!」って、本当はもう限界なのに無理しちゃう。

→ ちょっと待って!: 無理し続けると、心も体も壊れちゃうかも(バーンアウト)。自分の限界サインを見逃さないで!

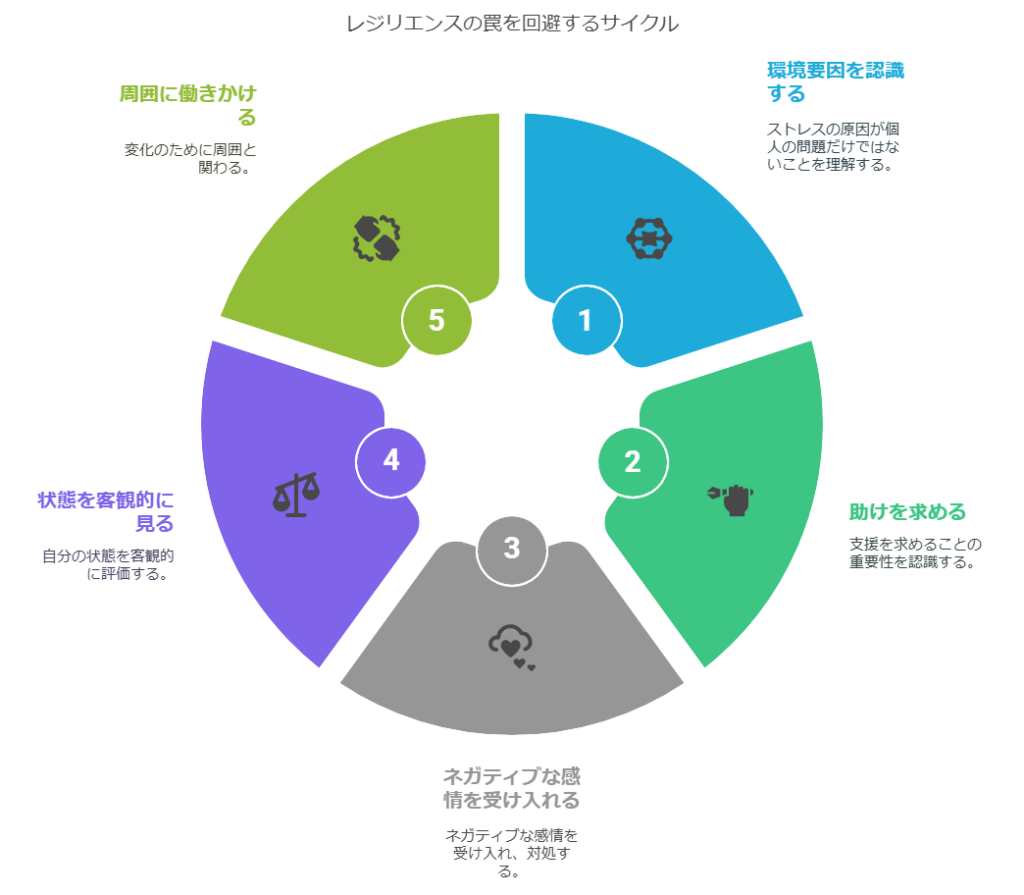

MHLで「レジリエンスの罠」を回避しよう!

メンタルヘルスリテラシー(MHL)は、単に「個人が精神的に強くなる」ことだけを目指すものではありません。

①環境にも目を向ける: ストレスを感じる時、「自分のせいだ」と思い込む前に、「周りの環境(学校、バイト先、人間関係など)に原因はないかな?」と考えてみましょう。環境を変えるために相談するなどのアクションも、MHLが後押しします。

③SOSを出すことの重要性を知る: 辛い時に一人で抱え込まず、「助けて」と声を上げること、頼れる人や相談機関を見つけておくことは、決して弱いことではなく、自分を守るための賢明な行動だと理解できます。

③「弱さ」や「ネガティブな感情」も受け入れる: 落ち込んだり、不安になったり、悩んだりするのは、人間として自然なこと。そうした感情を否定せず、受け止め、適切に対処する方法を学ぶこともMHLに含まれます。

④「本当の強さ」=頑丈さだけじゃない!:常に強くあろうと頑張りすぎなくても大丈夫。自分の心や体の状態を客観的に見て、「疲れているな」と感じたらしっかり休むこと、そして必要な時には助けを求めることも、「しなやかな強さ」の一部です。

⑤環境に働きかける視点もMHL!:MHLは、ストレスの原因が周りの環境にあると気づき、それに働きかける(例:相談する、改善を求める)視点も与えてくれます。これも状況を乗り越える大切な力です。

ちょっとの1歩を進めよう

MHLは、一度学んだら終わりではなく、続けていくことが大切です。今日からできる小さなアクションで、あなたの「心のトリセツ」をアップデートしていきましょう!

- 今日のプチチャレンジ:

✅紹介したサイト(厚労省など)を1つだけ見てみませんか?

✅寝る前に5分だけ、目を閉じて深呼吸してみましょう。

✅今日あった「ちょっと良かったこと」を3つ書き出してみませんか?

皆さんの心が少しでも軽くなって、自分らしく輝ける毎日を送れることを願っています。もし本当にツラい時は、絶対に一人で抱え込まないでくださいね。必ず力になってくれる人がいますから。

辛いときは

①AIに悩み相談

②周りに悩み相談

③専門家(カウンセラーや医師など)に相談

③とにかく健康的に生きる

がおすすめです。

【引用・参考文献リスト】

- (※1) 佐賀大学教育学部研究論文集 第5巻第2号「学校におけるヘルスリテラシー研究の現状と課題」(2021) https://saga-u.repo.nii.ac.jp/record/22918/files/eto_202103.pdf (MHLプログラムの学業等への貢献可能性)

- (※2) 京都女子大学 現代社会学部 Blog「思春期青年期のメンタルヘルスリテラシーについて:ひきこもり予防を中心に」(2024) https://www.cs.kyoto-wu.ac.jp/blog/wp-content/uploads/2024/04/kisosemi2024-12hamasaki.pdf (早期対処の重要性)

- (※3) Tulane University School of Public Health Blog “Mental Health Literacy: Definition, Importance, and Impact” (2024) https://publichealth.tulane.edu/blog/mental-health-literacy/ (早期介入、レジリエンス)

- (※R) レジリエンスに関する研究レビュー: ブリガムヤング大学などの研究者による、レジリエンス育成に関する複数の介入研究(ストレス対策など)の効果をまとめたレビュー。認知行動療法的アプローチ、マインドフルネス、ソーシャルサポート、問題解決スキル、ポジティブ心理学的手法、身体活動などが有効性を示唆されている。(特定の論文を示すものではありませんが、こうした研究分野の知見を参考にしています。)

- (※S) ストレス・レジリエンスに関する研究: 小林朋貴 (2024). ストレス・レジリエンス研究と実践における諸課題. 日本シミュレーション医療教育学会雑誌, 37(3), 27-32. など、レジリエンス概念の個人責任化への警鐘や、環境要因との相互作用の重要性を指摘する研究。論文ページ(概要や引用情報など): https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsim/37/3/37_27/_article/-char/ja/

- PDFファイルへの直接リンク: https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsim/37/3/37_27/_pdf/-char/ja/

- (その他参考)

- 厚生労働省「みんなのメンタルヘルス」、「まもろうよ こころ」

- 国立精神・神経医療研究センター「こころの情報サイト」

- 厚生労働省 自殺対策に関するデータ等

- European Journal of Public Health, Abstract “Results from a systematic review of interventions promoting mental health literacy in youth” (2022) https://academic.oup.com/eurpub/article-abstract/doi/10.1093/eurpub/ckac129.248/6765966 (MHL介入の効果)

- (※アプリ名は例であり、効果を保証するものではありません。利用規約を確認し、自己責任でご利用ください。)

【免責事項】 この記事は、メンタルヘルスリテラシーに関する情報提供を目的としており、医学的なアドバイスや診断、治療に代わるものではありません。心の不調が続く場合や深刻な場合は、必ず医療機関や専門家にご相談ください。

コメント